충정공 민영환 추모비와 순화궁터

충정공 민영환 추모비와 순화궁터

0. 위치

지하철 1호선 3번 출구로 나오면 왼쪽으로 나있는 작은 먹자골묵으로 들어가 200m 정도

올라가면 태화빌딩이 있고 그 앞에 순화궁터 표시석이 있고 3.1운동 시작점이 되었던 태화관

표시석도 있으며 그 옆길 건너편에 충정공 민영환 추모비가 있다.

충정공 민영환 추모비

0. 충정공 민영환 소개

|

1861년(철종 12)∼1905년(광무 9). 자는 문약(文若), 호는 계정(桂庭).시 호는 충정(忠正), 본관은 여흥(驪興), 병조판서 민겸호의 아들. 러시아 황제 니콜라이 2세의 대관식에 참례.

고려대학교 박물관에 기증한 것이다. | |

<<<<<<< 당시 자료 >>>>>>> | |

민영환이 자결하고 8개월이 지나자, 피묻은 옷을 간직한 방에서 청죽이 솟아올라 인심이 술렁이자 일제 날조. 민영환 어른이 자결한 후 피묻은 옷을 간직했던 마루에서 대나무가 솟아 올랐다. 김은호 화백, 김우현 목사 등 청죽을 목격한 분들이 많았다. 민영환의 피를 먹고 대나무가 솟아났다는 이른바 혈죽 사건은 당시 언론에도 보도되어 화제가 되었다. 1906년 7월 5일자 대한 매일신보(현 대한매일)는 이렇게 기록하고 있다. '공의 집에 푸른 대나무가 자라났다. 생시에 입고 있었던 옷을 걸어두었던 협방 아래서 푸른 대나무가 홀연히 자라난 것이라 한다. 이 대나무는 선죽과 같은 것이니 기이하다' 신문 보도대로 민영환이 순국한 지 8개월 후, 피묻은 옷을 간직했던 방에서 청죽이 솟아올랐다. 대나무의 45개의 입사귀는 순국할 때의 나이와 같은 숫자여서 더욱 신기하게 여겨졌다. 혈죽으로 인해 조선 사회는 술렁이기 시작했다. 당황한 일제는 혈죽이 조작된 것처럼 만들고자 했다. 그들은 대나무가 뿌리를 통해 번식한다는 점을 주목, 집주변에 대나무가 있는지 면밀히 조사했다. 그러나 그들이 원하는 대나무는 찾지 못했다. 마루를 뜯어 내고 주위를 파내며 다른 대나무가 뿌리를 뻗어서 솟아난 것은 아닌가 확인했지만 역시 실패했다. 민영환의 손자 민병진씨는 "일제는 혈죽의 조작 증거를 잡지 못하자 대나무를 뽑았는데 쑥 뽑혔다고 한다. 만약 뿌리를 통해 번식했다면 대나무가 뽑혀 나올 리 없다"고 말했다. 잊혀졌던 혈죽이 다시 세상에 얼굴을 내민것은 광복 이후, 일제가 뽑아버린 대나무를 고이 수습한 충정공의 부인 박수영 씨에 의해서다. 박씨는 자줏빛 보자기로 대나무를 싸고 폭 8센티 길이 50 센티 정도의 나무 상자 속에 넣어 보관 했다. 고이 간직해온 혈죽은 유족들이 1962년 고려대 박물관에 기증, 옮겨지게 됐다. 고려대 박물관에는 혈죽과 1906년 7월 15일 일본인 사진기사 기쿠다가 촬영한 사진이 전시되어 있다. - 자료 제공자 : 김성호 sindo88@hanmail.net | |

|

을사년(1905년) 9월 함열 회선동에 계실 때 하루는 글을 쓰시니 이러하니라.

大人輔國正持身이요 磨洗塵天運氣新이라 遺恨警深終聖意요 一刀分在萬方心이라 대인이 나라 위해 일함에 몸가짐을 바로 하고 상제님께서 “이것은 민영환(閔泳煥)의 만장(挽章)이니라" 하시니라. (도전 5:68)

상제님께서 말씀하시기를 “민영환이 나라를 위하여 의롭게 죽었으므로 내가 청죽을 내려 그의 충의(忠義)를 표창하였느니라.” 하시니라. (도전 5:69) | |

|

|

순화궁터

인사동 입구 태화빌딩 앞~~~

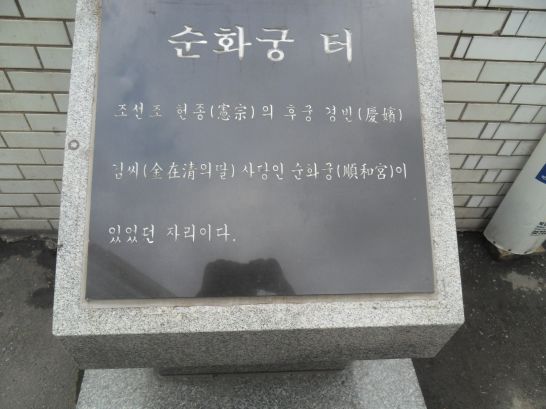

순화궁 터 기념석

0. 순화궁터 역사

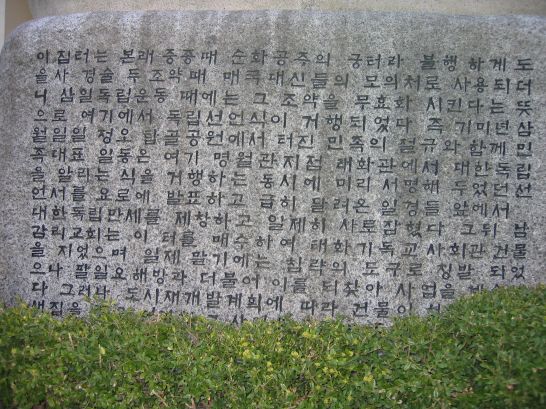

◇3·1만세 현장이 된 이완용의 집 = 본래 이완용의 집은 지금의 서울 중구 중림동 일대인

약현(藥峴)에 있었으나 1907년 고종 퇴위에 분노한 민중의 습격으로 불타버렸다.

집을 잃은 이완용은 남산 일대를 전전하다 망국 직후인 1911년 초 재빨리 이문동

(지금의 인사동)의 순화궁터를 차지했다.

순화궁은 헌종의 후궁인 경빈 김씨의 처소다. 1907년 6월 경빈 김씨가 세상을 뜨자 이완용의

형인 이윤용에게 넘어갔고, 이완용이 이를 사들였다.

1913년 이완용이 옥인동에 대저택을 지어 이사하고나서 순화궁터에 지은 건물은 태화관이라는

여관으로 바뀌었다. 태화관은 다시 1년 만에 여관에서 요릿집으로 용도가 변경됐으며 1917년

당시 유명 요정이었던 명월관의 지점이 됐다.

왕실의 건물에서 일개 기생집으로 전락한 순화궁은 1919년 3월1일 다시 한번 역사의 현장이

됐다. 민족대표 33인이 태화관에 모여 독립선언문을 낭독한 것.

나라를 팔아넘긴 매국노의 집이자 민족대표가 망국의 부활을 선언한 장소인 이곳에는 현재

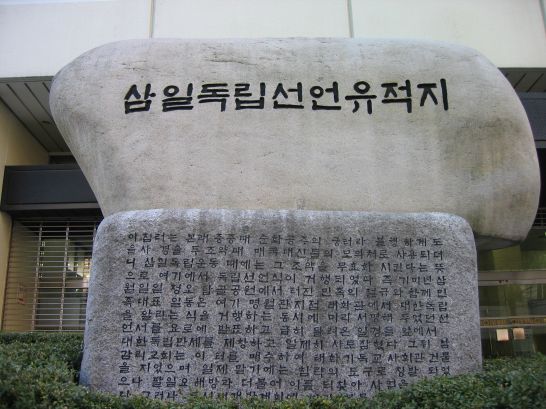

'삼일독립선언유적지'라는 표지석이 서 있다.

아이러니하게 3·1운동 당시에도 태화관의 주인은 이완용이었다. 하지만 이완용은 자신이 소유한

건물이 3·1만세 사건의 주무대가 된 사실이 부담스러웠는지 1920년 이 건물을 기독교 남감리회

여선교부에 매각했다.

남감리회는 1937년 기존 건물을 모두 철거하고 태화여자관을 신축했는데 이마저도 1980년 도심

재개발계획에 따라 헐렸으며, 지금은 그 자리에 12층짜리 태화빌딩이 들어서 있다.

순화궁터에 삼일독립선언 유적지 기념비가 있다.