사육신공원

사육신 공원 소개

한강대교와 노량진역 사이의 언덕에 있는 사육신 묘(서울특별시유형문화재 8)는 일대 4만 9401㎢의 면적을 성역으로 가꾸어 문을 연 공원이다. 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 연다. 사육신묘는 조선 제6대 왕 단종을 몰아내고 왕위를 빼앗은 세조에 반대하여 단종복위를 꾀하다 들켜 죽은 성상문, 박팽년, 하위지, 이개, 유성원, 유응부, 김문기 등의 일곱 충신을 모신 곳이다. 묘역 앞에 있는 사당 의절사에서는 이들 7명의 위패를 모시고 매년 10월 9일에 추모제향을 올린다

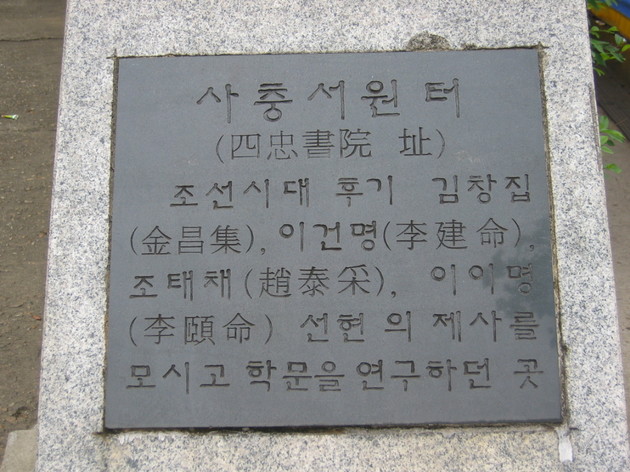

사육신 공원 입구에 있는 사충서원 터 표시석

0. 사충서원 소개

| 1725년 경기도 과천에 신임옥사(辛壬獄事)에 관련되어 죽은 김창집(金昌集)·이이명·이건명(李健命)·조태채(趙泰采) 등 4대신을 제향하기 위해 세운 서원. |

|

경종 때 후일의 영조가 될 왕세제(王世弟)를 책봉하는 문제로 소론과 대립, 1722년(경종 2) 노론계의 역모사건인 신임옥사에 관련되어 죽은 위의 노론 4대신을 기리기 위해 세우고 사액(賜額)을 내렸다. 이는 노론이 득세함으로써 가능한 일이었는데, 1727년 정미환국(丁未還局)으로 소론이 정권을 잡게 됨에 따라 신임옥사의 뜻은 뒤집어지고 4대신은 다시 죄인이 되어 서원은 없어지게 되었다. 그뒤 경신처분(庚申處分)으로 4대신은 다시 충신으로 인정받게 되고 1756년에는 서원도 다시 세워져 사충서원이라 부르게 됐다. 이처럼 당쟁에 관련되어 우여곡절을 겪으면서도 이 서원은 영조에게 충성을 다한 4대신의 서원이라 하여 영조 이후의 역대 임금들에 의해 특별한 은전(恩典)을 받았으며, 1868년(고종 5) 흥선대원군이 전국의 서원들을 없애려 할 때에도 헐리지 않고 보존될 수 있었다. 1968년에 경기도 하남시 상산곡동(上山谷洞)으로 옮겨졌으며, 해마다 봄·가을에 제사를 지내고 있다. |

|

|

|

|

|

|

|

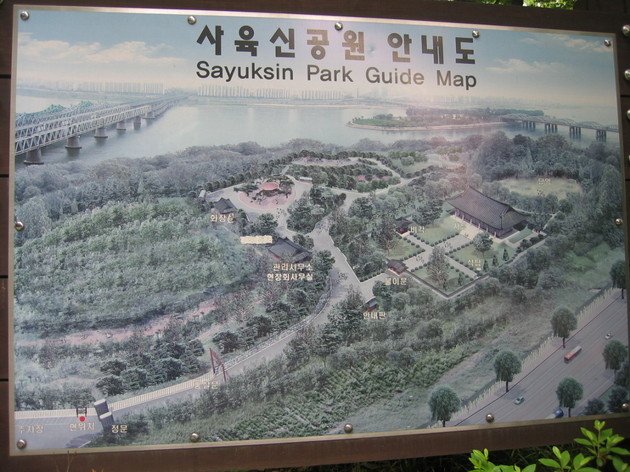

공원 안내도 |

사육신공원 정문을 지나면 보이는 홍살문 모습

0. 홍살문 소개

궁전·관아(官衙)·능(陵)·묘(廟)·원(園) 등의 앞에 세우던 붉은색을 칠한 나무문.

홍전문(紅箭門)·홍문(紅門)이라고도 한다. 9m 이상의 둥근기둥 두 개를 세우고 위에는 지붕이 없이 화살 모양의 나무를

나란히 박아 놓고, 가운데에는 태극 문양이 있다.

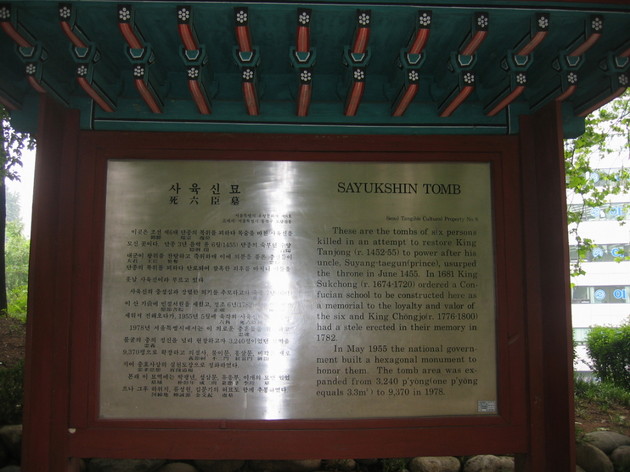

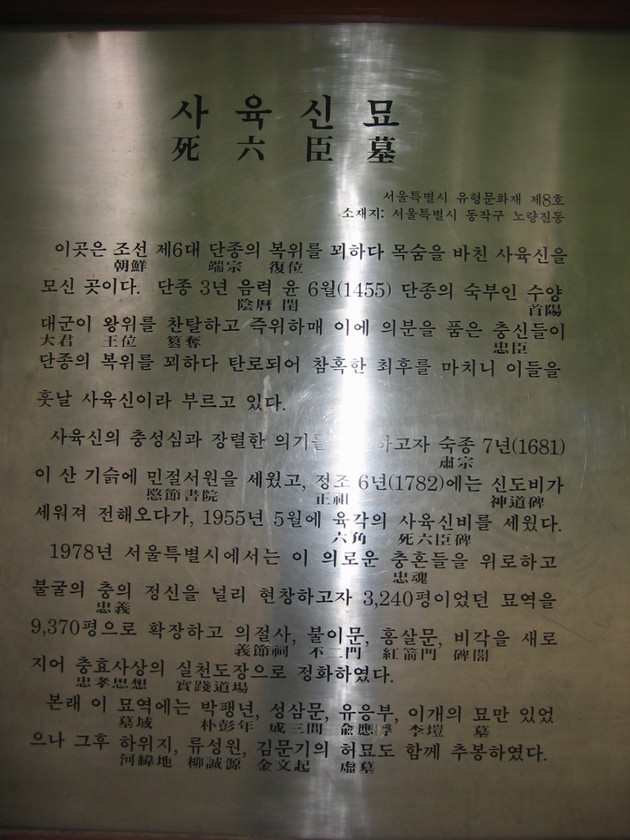

사육신 묘 안내판

의절사의 정문인 불이문

의절사의 모습과 안에 안치된 위패 모습

0. 좌측부터 하위지, 성상문, 유성원, 이개, 유응부, 박팽년, 김문기충신 순으로 모셔졌다.

이 순서는 묘지의 위치와 같이 순서대로 놓여 있다.

신도비각과 의절비 모습

0. 신도비에 대한 소개

왕이나 고관의 무덤 앞 또는 무덤으로 가는 길목에 세워 죽은 이의 사적(事蹟)을 기리는 비석.

대개 무덤 남동쪽에 남쪽을 향하여 세우는데, 신도(神道)라는 말은 사자(死者)의 묘로(墓路), 즉 신령의 길이라는 뜻이다.

신도비는 원래 중국 한(漢)나라 양진(楊震)의 고대위양공지신도비(故大尉楊公之神道碑)에서 비롯되어 당시는 종2품

이상의 관계(官階)를 지녔던 사람에 한하여 세웠다. 한국에서는 고려시대부터 시작된 것으로 보이나 전하는 것이 없고

다만 《동문선(東文選)》 기타 문집에 비문(碑文)이 전할 뿐인데 당시는 3품 이상의 관직자 무덤에 세운 것으로 추정

된다. 조선시대에는 2품 이상에 한하여 세우는 것으로 제도화하였다. 남양주군 구리읍(九里邑)에 있는 건원릉

(健元陵: 조선 태조릉)의 신도비를 비롯하여 홍릉의 세종대왕 신도비, 안산의 정난종(鄭蘭宗) 신도비, 아산의 이순신

신도비 등 전국 각지에 많은 신도비가 전한다. 그러나 문종은 왕릉에 신도비를 세우는 것을 법으로 금지하였고, 공신

이나 석학(碩學) 등에 대하여는 왕명으로 신도비를 세우게 하였다.

의절사 향로와 견학 온 중학생들의 모습

사육신 묘역으로 가는 쪽문.

쪽문을 나서면 누구의 비석인지 알수 없게 비문이 다 지워진 비석이 홀로 서 있다.

잘 정돈된 길을 따라가고 계단을 오르면 묘소가 있다.

좌측부터 이개, 유응부, 박팽년, 김문기충신 순으로 모셔있는 앞과 뒤모습

우측으로 유성원, 성상문, 하위지충신 순으로 모셔져있는 앞과 뒤모습

무엇에 사용하던 것인지 모르나 석주 7개가 나란히 놓여있다.

숲길을 가다보면 문무석상이 산기슭에 버려져 있는 모습이 영 보기가 싫다.제자리를 찾아으면 좋을덴데----

사육신 공원 전망대 모습

전망대에서 바라다 본 한강대교와 63빌딩 모습이 안개속에 어렴프시 보인다.

사육신 공원에 있는 각종 편의시설과 휴식공간

사육신공원 주위에는 이런 건물들이 많다. 아마도 공원 확장을 위하여 그런가 보다.

0. 사칠신에 대한 고찰

조선조 제6대 임금인 단종의 숙부 세조가 나이 어린 단종의 왕위를 의롭지 못한 방법으로 빼앗으므로 정통임금인 단종의 왕위를 회복 시키려고 하다가 무려 40명이 사지를 찢기고 참혹한 형으로 죽음을 당하였다.

그중 성승, 박팽년, 유응부, 성삼문, 이개 다섯분의 시신을 어느 스님(매월당 김시습 선생이라고 전한다.)이 노량진 현 사육신공원에 모셨다.

이 사건을 적은 조선왕조 실록 세조2년 6월 병오일조 등에는 위 사건의 주역이였던 성삼문, 박팽년, 하위지, 이개, 유성원, 김문기 선생이 당시 사육신으로 꼽힌 것을 전제로 쓰여졋고 추강 남효은 선생이 지은 육신전에는 성삼문, 박팽년, 하위지, 이개, 유성원, 유응부의 여섯분이 사육신으로 쓰여있다.

그런데 처음에는 육신묘에 모셔진 다섯분중에는 사육신에 꼽히지 않은 성승장군의 묘도 모셔 있었고 또 그숫자도 여섯분이 아닌데도 사육신묘라 불러왔다.

그후 임진왜란을 거치면서 성승장군의 묘가 실전되어 네분의 묘만이 모셔져 있었으나 묘의수와 관계없이 여전히 사육신묘라 불러왔다.

1977년에 서울시가 사육신묘역을 성역화 하면서 하위지, 유성원, 김문기 선생의 가묘를 추가로 봉안했다.

김문기 선생의 묘를 추가한 경위는 서울시의 조회에 의하여 1977년 9월 22일 국사편찬위원회에서 조선왕조실록 세조2년 6월 병오일조에 의거하여 성삼문, 박팽년, 하위지, 이개, 유성원, 김문기 여섯분이 세조때 가려진 육신임을 판정하였다.

서울시장의 추가조회로 김문기 선생의 가묘를 사육신 묘역에 모시고 유응부 장군의 묘는 그대로 두고 모시라고 결의하므로서 일곱분의 묘가 모셔진 것이다. 그러므로 조선왕조실록상의 사육신과 남효은 선생이 쓴 육신전의 사육신 모두 모시게 되어 일곱충신의 묘를 모시게 된것이다.